VERTICAL WETLANDS

Neue Habitate an Gewässern

Neue Habitate an Gewässern

Entlang vieler Flüsse und Kanäle – insbesondere in städtischen Bereichen – gibt es heute keine naturähnlichen Ufer oder Flachwasserzonen. Stattdessen treffen senkrechte Wände aus Stahl, Beton oder Stein auf die Gewässer.

An dieser Ausgangssituation wird sich trotz vieler Anstrengungen in den nächsten Jahrzehnten wenig ändern: Bestehende Nutzungen werden erhalten bleiben, ein Umbau hin zu natürlichen, flach abfallenden Ufern wird dazu aufgrund der Geschichte der Kulturlandschaft, baulichen Notwendigkeiten, den Vorbehalten des Denkmalschutzes oder den hohen Kosten schwerlich umsetzbar sein.

Daher war es sinnvoll, nach anderen Wegen zu suchen, um diese Areale – an denen Veränderungen bisher kaum für möglich gehalten wurden – ökologisch zu bereichern und Trittsteinhabitate zu schaffen.

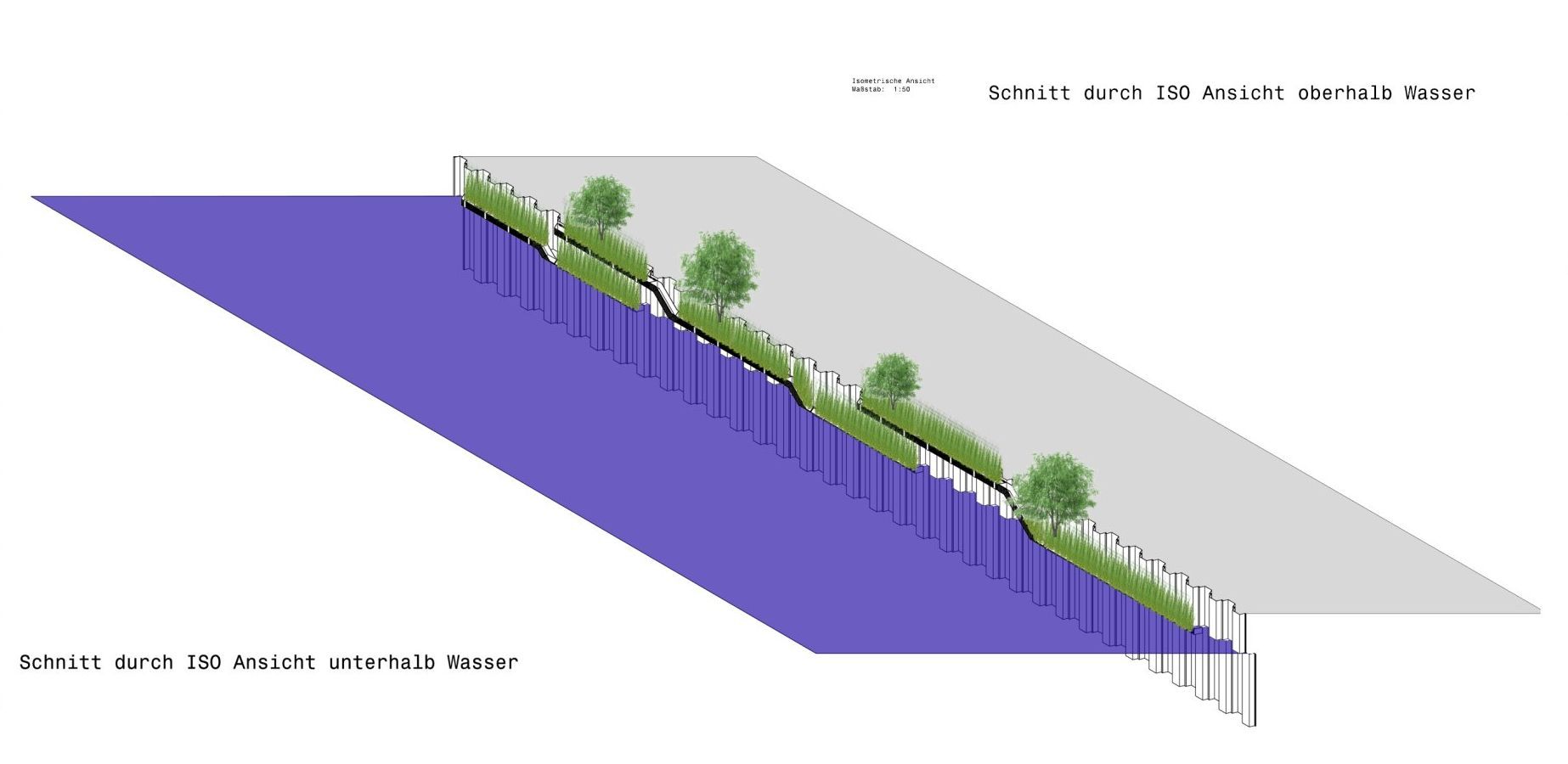

Zur Aufwertung der Gewässer hat die WITE GmbH das System VERTICAL WETLANDS entwickelt. An Uferwänden befestigte, in Länge, Breite und Höhe variable, mit Substrat befüllte Module, die unter Wasser auf der Höhe des Wasserspiegels oder darüber montiert werden, bieten neue, leicht umzusetzende Lebensräume als „leitbildkonforme Ersatzstrukturen“.

Spundwände, die bisher zu den am schlechtesten zu besiedelnden Substraten gehören, werden so zu Potenzialflächen, um das weitgehende Fehlen des gewässerökologisch außerordentlich wichtigen Wasserwechselbereichs teilweise zu kompensieren.

Die neu entstandenen vertikalen Begrünungen werden somit nicht nur zu Lebensräumen für die Ansiedlung und den Schutz von Insekten und Vögeln, Zonen für die aquatische Wirbellosenfauna, Unterständen für Fische und Ruhezonen für Amphibien, sondern werten triste Uferwände optisch erheblich auf und verbessern das Mikroklima.

Zusätzlich entsteht durch VERTICAL WETLANDS eine Beschattung der Uferwände, durch die eine Kühlung dieser Wände erreicht werden kann, die sich bisher an heißen Tagen zu Hitzeinseln mit Temperaturen von bis zu 56 Grad entwickeln.

Technische Beschreibung:

Die Module werden als Stahlgitterkonstruktion gefertigt und mit einem biologisch abbaubaren Vlies ausgekleidet. Auf Korrosionsschutz wie z. B. Zink oder Farbbeschichtungen wird komplett verzichtet, um den Eintrag von belastenden Stoffen in die Gewässer zu vermeiden. Damit ist das System biologisch abbaubar.

Die Befüllung erfolgt mit dem für den Gewässerabschnitt typischen Substrat. Die Bepflanzung besteht aus Pflanzen der „gehölzlosen Aue“ oder der „Weichholzaue“ und wird genau auf die biologischen Erfordernisse und den Ort der Umsetzung abgestimmt. Soweit der Bezug möglich ist, werden dafür Pflanzen aus „gebietseigenen Herkünften“ verwendet.

Das System bietet zusätzlich die Option zur Befestigung von Totholz, der Installation von Nistmöglichkeiten oder zur Umsetzung von Schrägen für Tierausstiege.

Systemzeichnung: zweistufige Anordnung der Module

Die Installation der Anlage an der Kieler Brücke in Berlin wurde gefördert von der Stiftung Naturschutz Berlin.