Otterholts / Otterverstecke

"Der Fischotter galt bereits in vielen Bundesländern als ausgestorben. Seit den sechziger Jahren steht er unter Artenschutz und breitet sich nun langsam und vielerorts noch weitgehend unbemerkt wieder aus. Zahlreiche Naturschutzinitiativen haben seine ursprüngliche Heimat wieder lebenswert gemacht. Heute sind Teile Deutschlands, vorwiegend im Norden und Osten des Landes, wieder flächendeckend besiedelt, im Westen und Süden Deutschlands fehlt die Art dagegen noch weitgehend."

Marco Philippi, Referent für Gewässerschutz, Deutsche Umwelthilfe

"Allgemeinhin geht erfolgreicher Artenschutz mit dem Schutz von Lebensräumen einher. Fischotterlebensräume stellen sich natürlicherweise als großräumige und vernetzte intakte Gewässersysteme dar, die sauberes Wasser, zahlreiche Uferstrukturen und ein ausreichendes Nahrungsangebot aufweisen. […]

In (sub-)urbanen Lebensräumen jedoch, wo natürliche Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten zumeist rar sind, haben Naturschützer begonnen (potentielle) Fischotterhabitate mit Hilfe von speziellen Strukturen aufzuwerten. So können bspw. künstliche Rast- und Ruheplätze oder Hindernisüberwindungen eine wichtige Trittsteinfunktion in einem (neu zu erschließenden) Fischotterlebensraum bilden und gleichfalls zum Biotopverbund beitragen. […]

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Otter Holts für das Vorkommen des Fischotters in (sub-)urbanen Räumen mit begrenzter Renaturierungsfähigkeit von Gewässerökosystemen von entscheidender Bedeutung sein können. Künstliche Verstecke dienen hierbei als Trittsteinelemente im Kontext des (gesamt) städtischen Biotopverbunds und erfüllen damit die wichtige Funktion von Schutz sowie einer möglichen Fortpflanzungsstätte. Der innovative und umweltpädagogisch wertvolle Einsatz der Otter Holts soll als Beitrag zum Berliner Fischotterschutz erprobt und evaluiert werden.“

Dr. A. Jacob und Dr. N. Kenntner, Stiftung Naturschutz Berlin

Neuer Text

Otterbauten in der Natur und in Städten

Fischotter bevorzugen es, bereits existierende Unterschlupfe zu nutzen, statt selbst Bauten anzulegen. Sie beziehen gerne "leerstehende" Verstecke oder Aushöhlungen, z.B. ausgeschwemmte, überhängende Uferböschungen, Baumhöhlen, Ufergebüsche oder Flächen unter den Wurzeln umgestürzter Bäume.

Durch den Mangel derartiger Aushöhlungen werden von den Ottern auch Unterstände an Bauwerken wie Brücken oder Gebäuden, Betonröhren und ähnliche Gegebenheiten genutzt.

Das Modulsystem für Otterbauten

Bauteile und Materialien

Der Otterbau besteht aus einer Tonhöhle, einem „Totholziglu“ zur Tarnung, unbehandelten Hölzern für die Liegefläche sowie unbehandeltem Stahl für die Installation im Wasser. Somit ausschließlich aus Materialien, die keinerlei gewässergefährdende Stoffe freisetzen. Auf Kunststoffe, Korrosionsschutzmittel oder verleimte Hölzer wurde gänzlichst verzichtet. Die Materialien gewährleisten eine lange, jahrzehntelange Haltbarkeit der Konstruktion.

Die Höhle

Die Höhle bildet ein Tongefäß mit praktisch unbegrenzter Haltbarkeit. Weiterhin ist durch das Material gewährleistet, dass kein Wasser von außen in die Behausung eindringen kann. In die Höhle eingearbeitet ist eine Fläche aus gehobeltem Holz, die ein trockenes Liegen ermöglicht. Die Höhlengröße entspricht der Größe natürlicher Otterhöhlen, damit diese durch die Körperwärme des Otters erwärmt werden kann.

Die Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion ist für alle Aufstellungsvarianten notwendig, bei denen die Höhle nicht eingegraben wird. Diese ist aus unbehandelten Vollstahl und so berechnet, dass bei einer kalkulierten Abrostung eine jahrzehntelange Lebensdauer erreicht wird. Die Unterkonstruktion dient der Fixierung der Tonhöhle und als Unterkonstruktion für die Überdeckung mit Totholz und organischen Materialien.

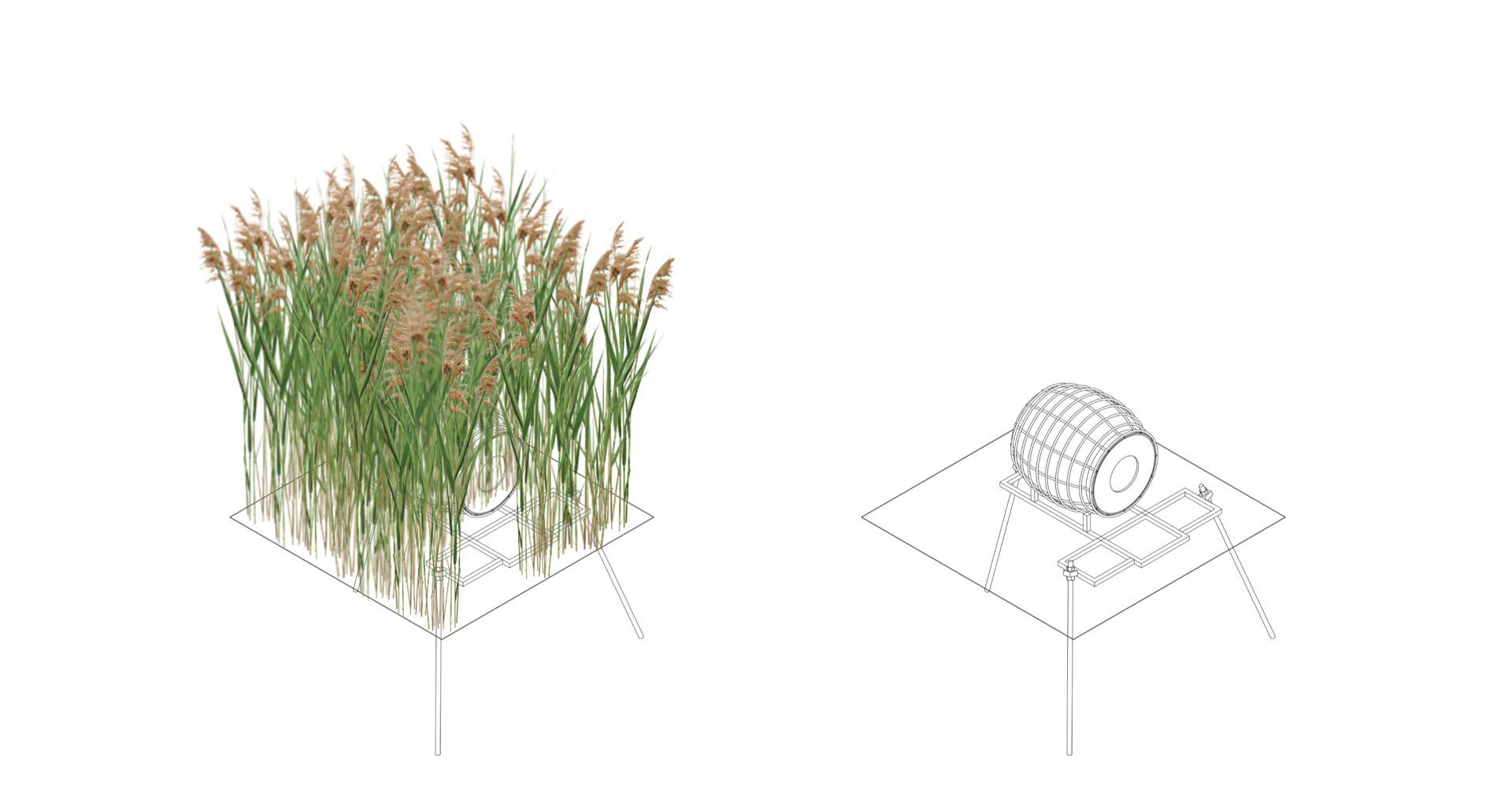

Otterhöhlen befinden sich oft am Übergang zwischen Vegetationszonen und offenen Wasserflächen, z.B. am Rand von Schilfgürteln, dort wo Gewässer bereits tiefer sind. Um die Höhlen auch in diesen Gewässerabschnitten positionieren zu können – Tiefen bis zu 2 m sind möglich – kann das System mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet werden. Ist die Vegetation lichter oder der Aufstellungsort außerhalb der Bepflanzung, ist die Konstruktion zugleich als Befestigung für Module mit Wasserpflanzen geeignet. Diese für Hunde und Menschen schwerer erreichbaren Aufstellungsorte dienen zugleich der Sicherheit der Otter.

Überdeckung

Um den Otterbau möglichst unauffällig in die Umgebung zu integrieren, hinsichtlich der Materialität und des Aussehens in den Lebensraum der Otter einzupassen und die Konstruktion zu „tarnen“, erhält dieser eine Überdeckung aus Naturmaterialien. Je nach Örtlichkeit kann diese aus Altholz, bepflanzbarem Substrat, abgestorbenen Schilfhalmen oder ähnlichen Materialien bestehen. Dem Substrat kann Saatgut beigemischt werden, damit sich über der Höhle in kurzer Zeit eine Pflanzendecke bildet.

Zugang

Die Konstruktion verfügt über einen längeren, rampenartigen Zugang oberhalb der Wasseroberfläche, der es dem Otter ermöglicht, sich vor dem Betreten der Höhle trocken zu schütteln, damit keine Nässe in den Innenraum getragen wird sowie eine Zugangsöffnung mit dem Durchmesser von 18 cm.

Varianten für die Installation

Entwickelt wurde ein Baukastensystem, mit dem die Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten möglich ist:

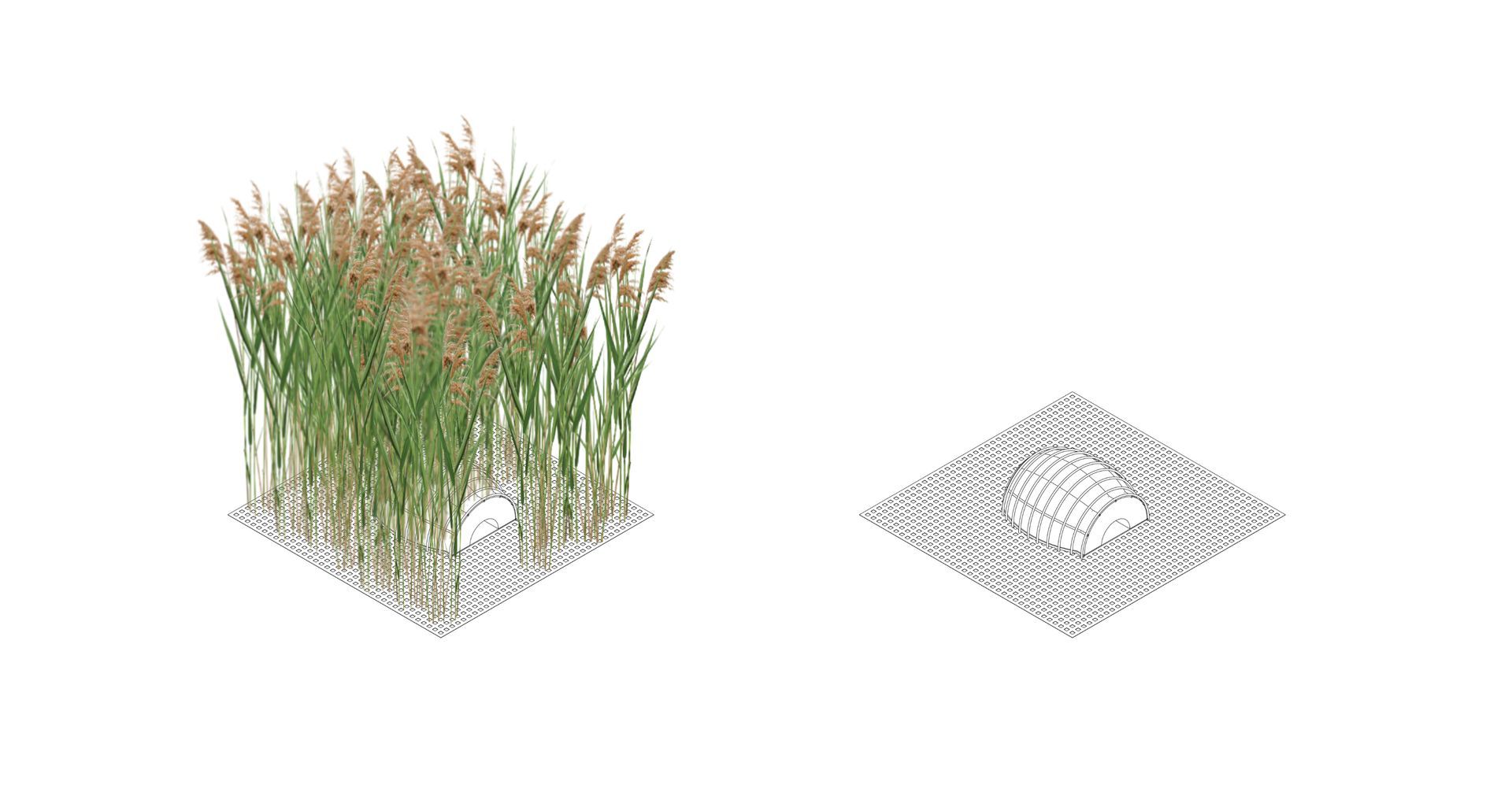

- Freie Aufstellung im Gelände, ganz oder bis zur Hälfte in das Erdreich eingegraben, ohne Unterkonstruktion

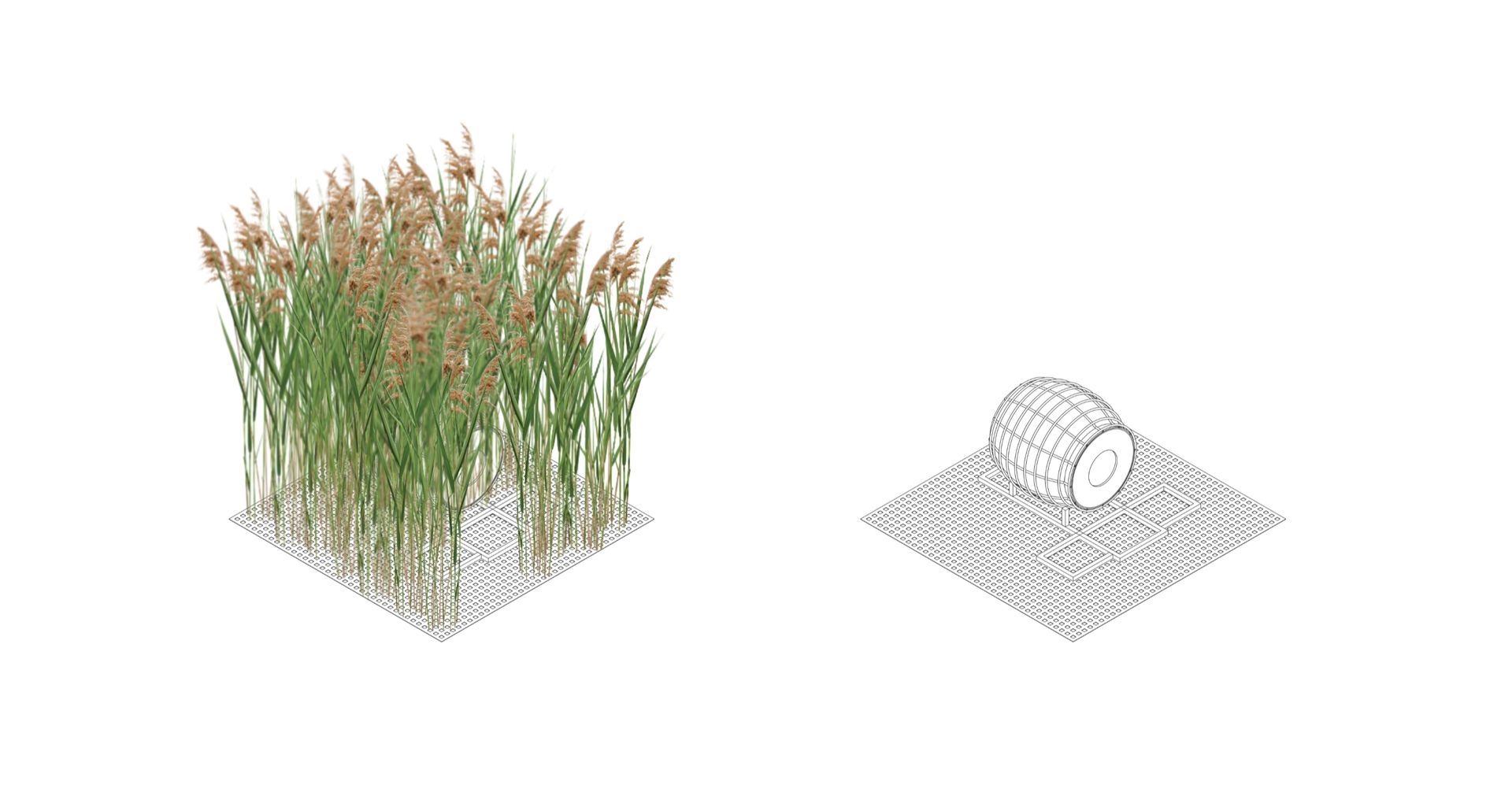

- Freie Aufstellung im Gelände, oberhalb des Erdreichs, mit Unterkonstruktion

- In tieferen Gewässerabschnitten (Gewässertiefe bis 3 m), z.B. Standort am Rand von Schilfgürteln, mit höhenverstellbarer Unterkonstruktion

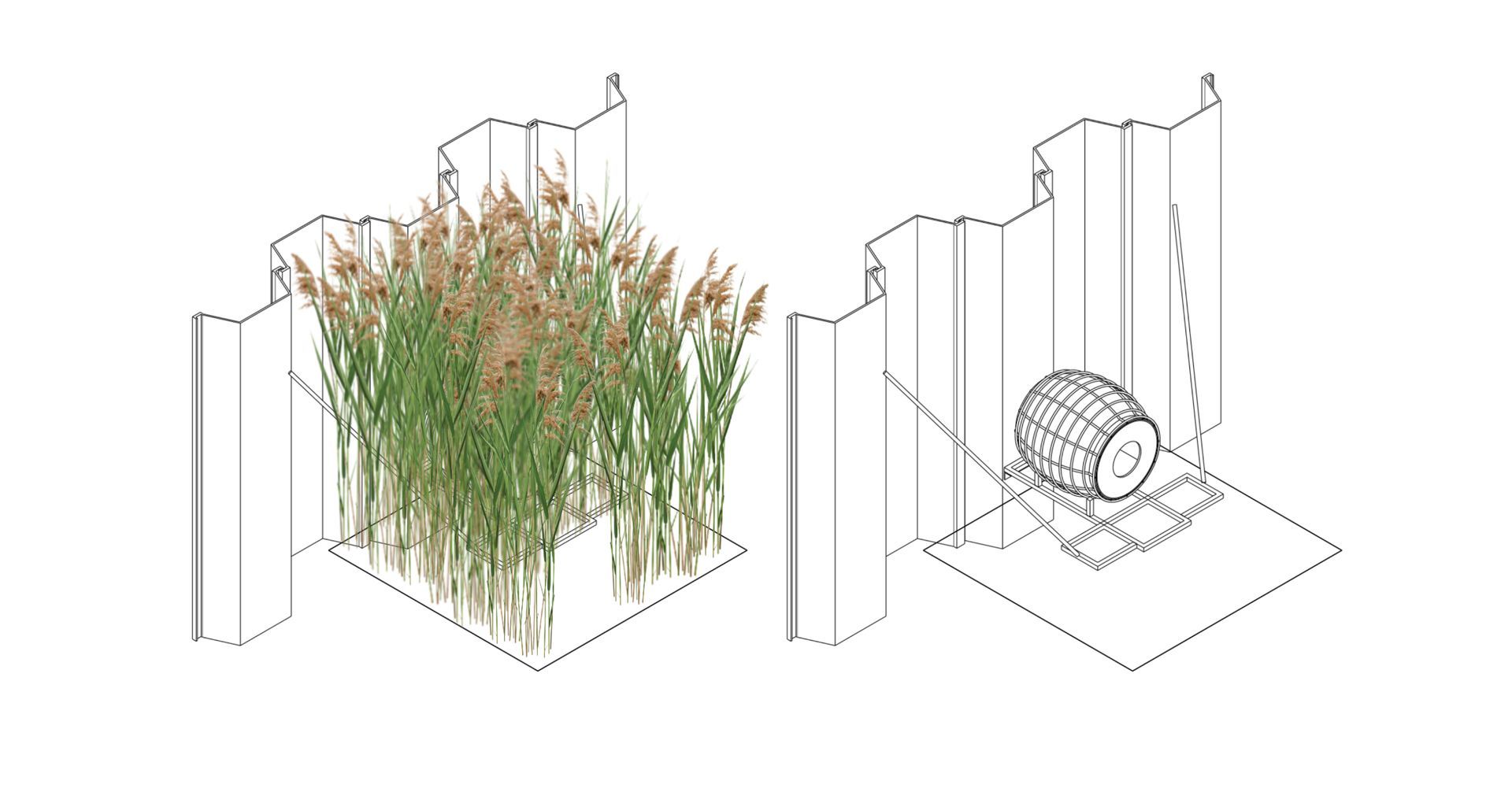

- Hängend an senkrechten Uferwänden (z.B. Spundwänden), mit Konstruktion zur Befestigung und Bepflanzung

Die Konstruktion ist demontier- und versetzbar.

Größe und Gewicht Fischotter

Fischotterweibchen:

Körperlänge: 57-90 cm

Schwanzlänge: 35-45 cm

Gewicht: etwa 7-7,4 kg

Fischottermännchen:

Körperlänge: 77-90 cm

Schwanzlänge: 40 cm

Gesamtlänge: 117-130 cm

Gewicht: etwa 10-12 kg

Die Schulterhöhe beträgt bei beiden Geschlechtern etwa 25-30 Zentimeter.

Bau und Entwicklung des Otterholts erfolgte im Rahmen des Projekts „Wohnrauminitiative für den Fischotter“, das von der Stiftung Naturschutz Berlin aus Mitteln der Jagdabgabe gefördert und von der Deutschen Umwelthilfe e.V. umgesetzt wird.