Vertical Wetlands

Neue Bausteine für die blau-grüne Infrastruktur

Von meterhohen Schilffeldern gesäumte innerstädtische Flüsse und Kanäle, Unterwasserhabitate, die Fischen als Versteck und Kinderstube dienen, Pflanzen, die die Umgebung kühlen, Vögel, die nach Insekten jagen, Biber und Otter, die entlang der Ufer wieder Lebensräume vorfinden. Dies ist die Vision vieler Stadtökolog:innen, Biolog:innen, von Stadtplaner:innen und Bürger:innen.

Die Realität ist jedoch eine andere: In Innenstädten gibt es entlang der Gewässer kaum noch naturähnliche Ufer. Stattdessen trennen über viele Kilometer senkrechte, kaum besiedelbare Uferbefestigungen aus Beton, Stahl oder Mauersteinen die Wasserflächen von den unmittelbar angrenzenden urbanen Flächennutzungen. Durch das Fehlen der Flachwasserzonen und damit kompletter Ökosysteme - in denen sich Pflanzen und Tiere im Uferbereich ansiedeln können - wurden Flüsse und Kanäle zu monotonen, strukturlosen Korridoren, in denen sich nur wenige umwelttolerante Arten aufhalten und etablieren.

Aufgrund bisheriger Nutzungsansprüche, z. B. des Städtebaus oder der Schifffahrt oder der vorhandenen Technologien war es bisher fast unmöglich, in diesen Gewässern selbst kleinste Habitate zu etablieren.

Schlüsselbausteine für die Gewässerreaktivierung

Mit den Vertical Wetlands wurde in Zusammenarbeit mit dem Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei ein neues System zur Anlage solcher Zonen in Gewässern erfolgreich entwickelt.

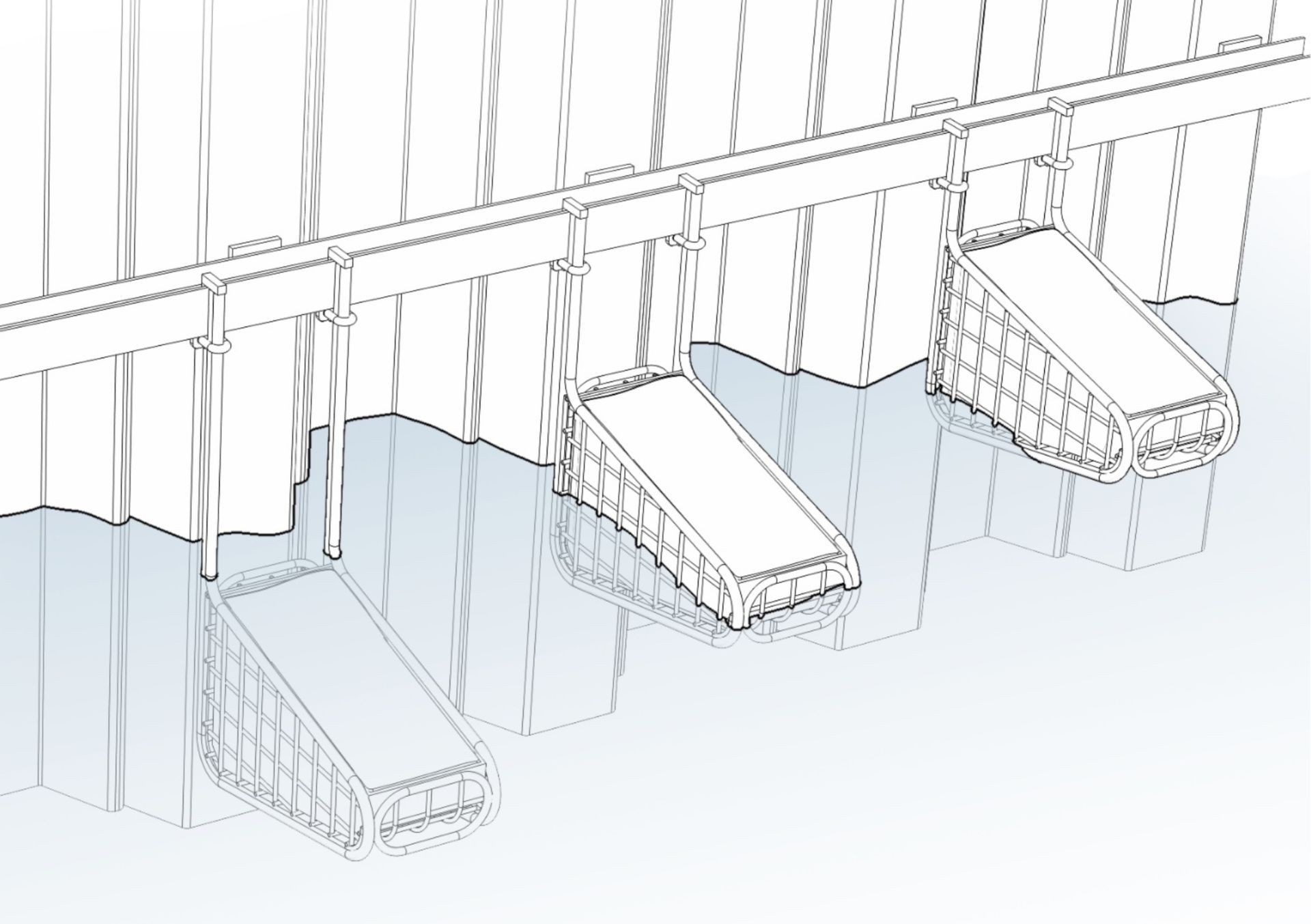

Es ist ein schnell umsetzbares Modulsystem, das an allen befestigten Ufern installiert werden kann. Die Montage ist einfach: An den Wänden wird auf Gewässerhöhe eine Tragschiene befestigt, in die mit Wasserpflanzen bepflanzte Körbe auf der gewünschten Höhe eingehängt werden.

Durch das neue System kann die Installation von Trittsteinhabitaten an Uferabschnitten umgesetzt werden, wo dies bisher technisch ausgeschlossen oder nur mit hohem ökonomischem Aufwand möglich war. Die Maßnahmen werden damit in Gewässerabschnitten umgesetzt, die aufgrund von komplizierten Ausgangssituationen planerisch und ökologisch oftmals aufgegeben wurden. Hier können sie als Minimalhabitate Trittsteine bieten, die die Durchwanderung der Gewässer durch Fische ermöglichen, Ruhezonen für die Fauna bieten, die Wasserqualität verbessern und die Ufer optisch aufwerten.

Erfolge stellen sich fast umgehend ein: Neben dem schnellen Pflanzenwachstum bilden sich die Wurzeln der Pflanzen bereits nach einigen Wochen ökologisch wichtige Wurzelvorhänge in die Gewässer hinein, Fischlaich findet sich an den Modulen, Wasservögel brüten, die Uferwände werden beschattet, städtische Hitzeinseln werden gekühlt, triste Kanäle wieder zum Erlebnis.

Eine einfache und ökologisch wirksame Lösung

Vertical Wetlands ist ein einfach umzusetzendes System zur Schaffung von Ersatz- und Trittsteinhabitaten entlang von befestigten Uferabschnitten. Es besteht aus zwei Hauptkomponenten: der an der Uferwand befestigten Tragschiene und den bepflanzen Modulen, die nur noch in die Schiene eingehängt werden müssen. Damit können Gewässerabschnitte schnell, ökologisch und kostengünstig aufgewertet werden.

Technische Eigenschaften des Systems

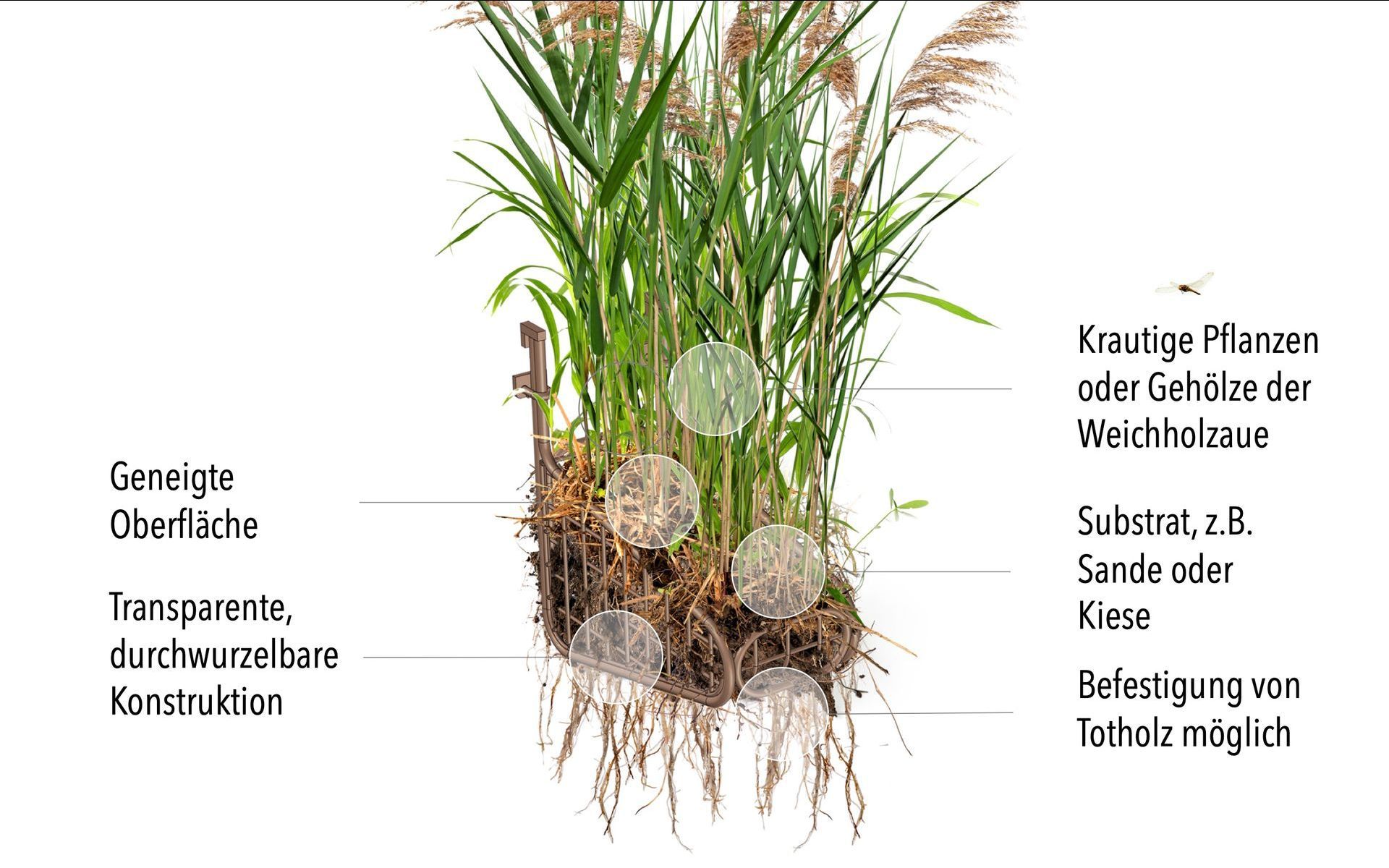

- Die Oberfläche der Module ist leicht geneigt, sodass sie einem natürlichen Flachufer entspricht. Werden die Module auf der Mittelwasserlinie montiert, bilden die geneigten Flächen eine amphibische Zone.

- Die transparente Konstruktion erlaubt die Durchdringung der Module für Pflanzen und deren Wurzeln. Die Wurzeln können schon nach wenigen Wochen in das Gewässer hineinwachsen und dort Wurzelvorhänge bilden.

- Bepflanzt wird mit Stauden und Gehölzen der Flussaue oder anderen Pflanzen nach Wunsch.

- Das Substrat in den gefüllten Körben bildet den natürlichen Untergrund der Flachwasserzonen nach.

- Ökologisch wichtiges Totholz kann zwischen, unter oder auf den Modulen befestigt werden.

Montage und Montagehöhen & flexible Module für jede Anforderung

Durch einfache Verkürzung oder Verlängerung der Halterungen der Tragkonstruktion können die Module auf verschiedenen Höhen befestigt werden. Damit wird bei einer tiefen Positionierung die Anlage von reinen Unterwasserpflanzungen möglich. Natürlich können verschiedene Module auch kombiniert werden. Auch die Tragschiene kann, wenn es zum Beispiel vom Denkmalschutz gewünscht wird, unter der Wasseroberfläche montiert werden.

Die Module können so vorgefertigt werden, dass sie in Länge, Breite und Tiefe variabel sind. Ebenso kann die Neigung der Oberfläche nach Wunsch umgesetzt werden.

Durch die unterschiedlichen Maße kann Vertical Wetlands auf die verschiedensten Standortanforderungen reagieren, z.B. die durch die Behörden vorgegebenen Flächen im Gewässer.

Auch flache Gitterkonstruktionen, die lediglich als Auflage für Totholz oder Träger für Nistmöglichkeiten oder Ruheplätze für die Fauna dienen, sind leicht umsetzbar.

Bepflanzung der Module

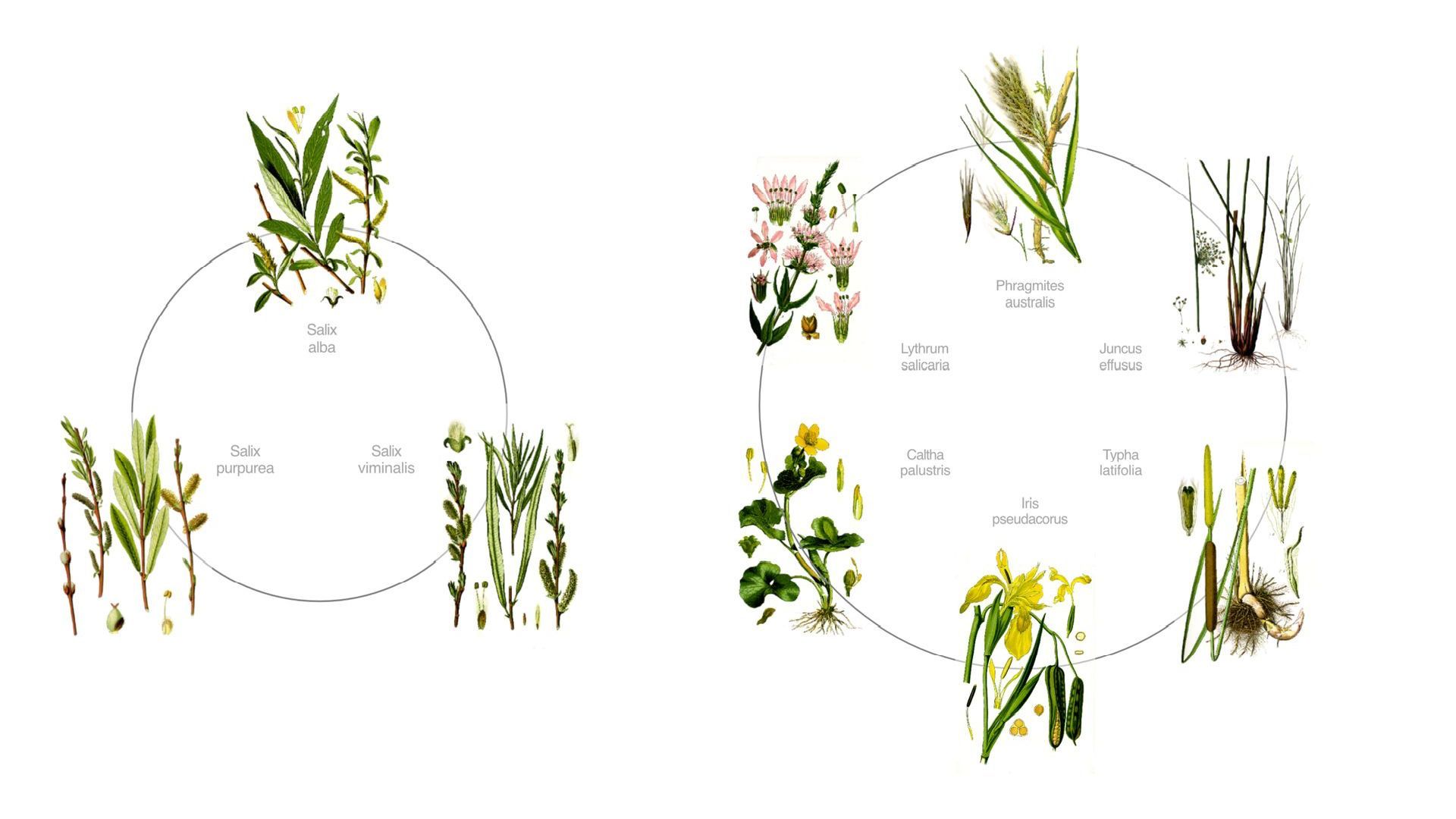

Vertical Wetlands wurde entwickelt, um verloren gegangene Pflanzungen entlang der Ufer von Gewässern teilweise zu ersetzen. Deshalb liegt der Schwerpunkt bei der Auswahl der Arten im Bereich der gehölzlosen Aue, der Weichholzaue sowie der Vegetation der Ufer- und Flachwasserzonen.

Neben großflächigen Schilfpflanzungen (Phragmites australis) können alle Arten, z.B. Juncus effusus (Flatterbinse), Typha latifolia (Rohrkolben), Iris pseudacorus (Sumpf-Schwertlilie), Caltha palustris (Sumpfdotterblume) oder Lythrum salicaria (Blut-Weiderich) umgesetzt werden.

Auch die für die Bepflanzung mit Gehölzen, z.B. Salix alba (Silberweide), Salix viminalis (Korbweide) oder Salix purpurea (Purpurweide) sind die Module geeignet, jedoch müssen diese in periodischen Abständen zurückgeschnitten werden. Die Verwendung von Pflanzen aus „gebietseigenen Herkünften“ ist jederzeit möglich, sofern diese beschafft oder angezogen werden können.

Aufbau

Tragkonstruktion

Die Tragkonstruktion besteht aus einer Baustahl- Rahmenkonstruktion sowie eingeschweißten Gittern. Das eigentliche Gewicht des Substrats und der Bepflanzung sowie die mechanische Beanspruchung des Systems wird von der Rahmenkonstruktion aufgenommen. Die Gitter dienen innerhalb der ersten 30 Jahre nach der Montage als Auf- und Gegenlager für die Pflanzbox. Danach hat diese sich zersetzt, das völlig durchwurzelte Substrat liegt dann auf der Rahmenkonstruktion auf. Diese hat bei einer Abrostung von 0,1 mm im Jahr je nach gewählter Stabstärke eine prognostizierte Lebensdauer von ca. 40 - 80 Jahren.

Holzkonstruktion

In der Stahlkonstruktion befindet sich ein nach oben offener Holzkubus aus sägerauen einheimischen Hölzern. Dadurch wird bis zur völligen Durchwurzelung in den Jahren nach der Montage das Herausrieseln oder die Abschwemmung des Substrates verhindert. Durch die „grobe“ Bauweise dieser Boxen werden erste Wurzeln schon nach einigen Wochen durch die feinen Lücken in der Konstruktion in das Gewässer hineinwachsen. Die Holzkonstruktion wird sich im Laufe von 5-15 Jahren zersetzen und in den Wurzelkubus hineinabsorbiert werden. Innerhalb dieses Zeitraumes hat sich ein fester Kubus aus Substrat und Wurzel gebildet, der dann selbstständig auf dem Metallgitter aufliegt.

Substrate

Die Module können mit allen gewünschten Substraten, beginnend bei Ton, Schluff über feine Sande bis hin zu groben Kiesen, rein organischen Bestandteilen oder Totholz befüllt werden.

Vliesauflage

Wellen von Schiffen, natürlicher Wellengang oder Strömungen stellen eine besondere Beanspruchung an neue Uferbepflanzungen dar. Um das Anwachsen der Pflanzung zu gewährleisten und das Ausspülen des Substrats zu verhindern, wird die Oberfläche der Module mit einem biologisch abbaubaren PAL-Vlies abgedeckt. Das Vlies wird entfernt, wenn die Oberfläche der Module durchwurzelt ist und sich damit eine Schicht gebildet hat, die das Substrat stabilisiert.

Bepflanzung

Um ein optimales Anwachsen der Pflanzung zu gewährleisten und zugleich von Beginn an dichte Pflanzungen mit guter Durchwurzelung zu erhalten, werden die Pflanzen bis zur oberflächigen Durchwurzelung außerhalb des späteren Einsatzortes in den Pflanzboxen vorkultiviert.

FAQ

Ist die Technologie bereits erprobt?

Ja, siehe auch die Veröffentlichung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB): https://www.igb-berlin.de/news/vertikale-feuchtgebiete-oekologische-trittsteine-fuer-urbane-gewaesser

In wessen Besitz befinden sich die Uferwände?

Im Besitz des Bundes, der Länder, der Kommunen, privater Eigentümer, Unternehmen oder Organisationen. Die Eigentumsverhältnisse müssen bei Beginn des Vorhabens geklärt werden.

Kann das System auch an Naturstein- oder Betonmauern o.ä. umgesetzt werden?

Ja. Durch das Trägersystem und die Auswahl der Befestigungstechnik ist die Montage an allen Arten von Uferbefestigungen möglich. Der statische Nachweis für die Tragwerksplanung sowie die Prüfung des Standsicherheitsnachweises sind Teil der Genehmigungsplanung.

Mit welcher Umsetzungsdauer incl. Planung und Genehmigungsverfahren ist zu rechnen?

Die HOAI-Phasen 1-2 können i.d.R. in ca. 2 Monaten abgearbeitet werden, für die Phase 4 ist mit 3-4 Monaten zu rechnen. Je nachdem, um welche Auftraggeber und Projektgröße es sich handelt, erfolgt danach die Ausschreibung der Leistungen. Parallel kann mit der Voranzucht der Pflanzen speziell für die Module begonnen werden, damit diese schon beim Einbau gut durchwurzelt sind. Für alle Prozesse ab dem Eingang der Genehmigungen sind ca. 6-8 Monate zu rechnen. Am schnellsten geht die Endmontage des Systems an der Uferwand. Je nach maschineller und personeller Ausstattung der ausführenden Unternehmen können 50-100 m Vertical Wetlands in 10 Tagen montiert werden.

Erfolg die Montage des Systems land- oder wasserseitig?

Prinzipiell ist die Montage sowohl vom Land als auch vom Wasser aus möglich. Eine wasserseitige Montage wird in der Regel bevorzugt, da der technische Aufwand geringer ist und ggf. Genehmigungsverfahren oder das Einverständnis privater Eigentümer für die Nutzung von Uferflächen entfallen können.

Sind die Anlagen auch für starke Strömungen ausgelegt?

Die Anlagen sind für starke Strömungen und die Sog- und Schwallwirkung von Schiffen statisch berechnet. Das Substrat ist beim Einbau schon teilweise durchwurzelt und wird durch das Vlies nochmals gegen Ausspülung geschützt. Bei besonders hohen Anforderungen können die Module außerhalb des Endmontageortes länger vorkultiviert werden, so dass die Durchwurzelung erhöht wird. Weiterhin kann die Tragkonstruktion verstärkt werden.

Auf welche Lebensdauer ist das System ausgelegt?

40-60 Jahre. Durch höhere Materialstärken kann die Lebensdauer verlängert werden.

Sind die Module gegen Korrosion geschützt?

Um den Eintrag von Schadstoffen in die Gewässer zu verhindern, wird auf jede Art von Korrosionsschutz (z.B. Verzinken oder Beschichtungen) verzichtet. Damit sind alle Teile des Systems (Stahl, Holz, Substrat und Pflanzen) biologisch abbaubar.

Wie hoch ist die jährliche Abrostung von Baustahl unter Wasser?

Gemäß den Untersuchungen der Bundesanstalt für Wasserbau liegt diese im Süßwasser bei 0,02 mm im Jahr. Die Materialstärken werden so gewählt, dass die angestrebte Lebensdauer erreicht wird.

Wie hoch ist der Pflegeaufwand für die Bepflanzung?

Dieser ist abhängig von den gewählten Arten, verringert sich aber mit der Stabilisierung und zunehmender Dichte der Pflanzen. In den ersten 3-5 Jahren sind ca. 2-3 Pflegegänge pro Jahr notwendig. Danach kann der Pflegeaufwand sukzessive reduziert werden. Gehölze, z.B. Weiden oder Erlen, können zurückgeschnitten werden, wenn die angestrebte Größe überschritten wird.

Ist mit Vermüllung oder dem Hängenbleiben von Treibgut zu rechnen?

Nach mehrjähriger Beobachtung verfängt sich selten Müll an den Anlagen. In der Regel löst sich dieser nach kurzer Zeit wieder durch die Strömung.

Wie kann die Bauwerksinspektion an bewachsenen Wänden erfolgen?

Bauwerksinspektionen müssen gemäß dem Merkblatt „Bauwerksinspektion MBI des Bundes“ der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) durchgeführt werden. Werden die Inspektionen vor der Wachstumsperiode im Winter oder Frühjahr durchgeführt, ist die Sicht auf das Bauwerk nahezu uneingeschränkt möglich. Weiterhin ist es möglich, die Module zu betreten, um zwischen die Bepflanzung und die Uferwand zu gelangen. Sollte eine intensive Kontrolle erforderlich werden, können die Module ausgehängt werden.

Wie können Arbeiten an der bestehenden Uferbefestigung durchgeführt werden?

Sollte es notwendig werden, kann das System abgebaut und abseitig gelagert werden. Es muss dann bewässert werden.

Was passiert bei Schiffsanprall?

Die Ausführung des Systems ist sehr robust. Bauwerke dieser Art sind aber generell nicht gegen den Anprall sehr großer Schiffe gesichert, sonst würde das Kosten/Nutzen Verhältnis die wichtigen ökologischen Maßnahmen verunmöglichen. Sollte es durch einen Schiffsanprall zu Beschädigungen kommen, können die betroffenen Module ausgetauscht werden.

Ist ein Rückbau des Systems möglich?

Sollte ein Rückbau des Systems vorab in Erwägung gezogen werden, kann die Trägerschiene auch an auf die Spundwand aufgeschweißten Gewinden befestigt werden. Die Trägerschiene und die Module können dann einfach ausgehängt und damit demontiert werden.

Ist es möglich, Pflanzungen temporär – vor dem Hintergrund eines möglichen späteren Rückbaus – umzusetzen, auch wenn diese eigentlich unter Schutz stehen?

Ja. Wenn die Anlage vorab als „Natur auf Zeit“ beantragt wurde, ist eine „Artenschutzrechtliche Vorab-Ausnahme“ möglich.

Bildinformationen

1 „Rasenstück“ Michael Geldmacher, Jan Mirus 2022

2 Spree in Richtung Oberbaumbrücke Ralf Steeg, 2022; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

3 Spree in Richtung Oberbaumbrücke Ralf Steeg, 2022; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

4 „Rasenstück“ mit Salix alba Jan Mirus, 2022

4 „Rasenstück“ mit Phragmites australis Jan Mirus, 2022

4 „Rasenstück“ mit Iris pseudacorus Jan Mirus, 2022

4 Schnittzeichnung einer Flussaue Jan Mirus, 2022

5 Vertical Wetlands-Module mit P. australis & I. pseudacorus Michael Geldmacher, Jan Mirus, 2022

6 Vertical Wetlands-Modul mit Phragmites australis Michael Geldmacher, Jan Mirus, 2022, bearbeitet Ralf Steeg 2024

7 Montagehöhen der Vertical Wetlands-Module Michael Geldmacher, 2022

8 Phragmites australis (Schilfrohr) Otto Wilhelm Thomé, 1885; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

8 Juncus effusus (Flatter-Binse) Christiaan Sepp, 1807; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

8 Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben) Otto Wilhelm Thomé, 1885; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

8 Iris pseudacorus (Sumpf-Schwertlilie) Otto Wilhelm Thomé, 1885; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

8 Caltha palustris (Sumpfdotterblume) Otto Wilhelm Thomé, 1885; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

8 Lythrum salicaria (Gewöhnlicher Blutweiderich) Otto Wilhelm Thomé, 1885; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

8 Salix alba (Silberweide) Otto Wilhelm Thomé, 1885; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

8 Salix viminalis (Korbweide) Otto Wilhelm Thomé, 1885; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

8 Salix purpurea (Purpurweide) Otto Wilhelm Thomé, 1885; Bildbearbeitung: Jan Mirus, 2022

9 Aufbau der Vertical Wetlands-Module Michael Geldmacher, Jan Mirus, 2022, bearbeitet Ralf Steeg 2024